○美里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例によるものとする。

(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。

(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。) 65歳以上の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、美里町とする。ただし、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切な事業運営ができ、公正かつ中立が保てると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)

イ 通所型サービス(第1号通所事業)

ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 前条第1号の対象者は、要支援者又は事業対象者であって、当該サービスを提供する必要があると認める者とする。

2 要介護者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この項において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前項に該当し、第1号訪問事業及び第1号通所事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの(訪問型サービスB利用者に限る)

3 前条第2号の対象者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(指定事業者による事業の実施及び事業に係る支給費)

第6条 町長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業を行うものとする。

2 法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の額等は、別に定めるところによる。

(委託事業者及び助成による事業の実施)

第7条 前条に掲げるもののほか、町長は、事業の実施を委託事業者に委託することができる。

2 前条に掲げるもののほか、介護予防・日常生活支援に資する活動をしていると認めるものに対して、立上げ経費及び活動に要する費用を助成することができる。

(受託者の遵守事項)

第8条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、施行規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

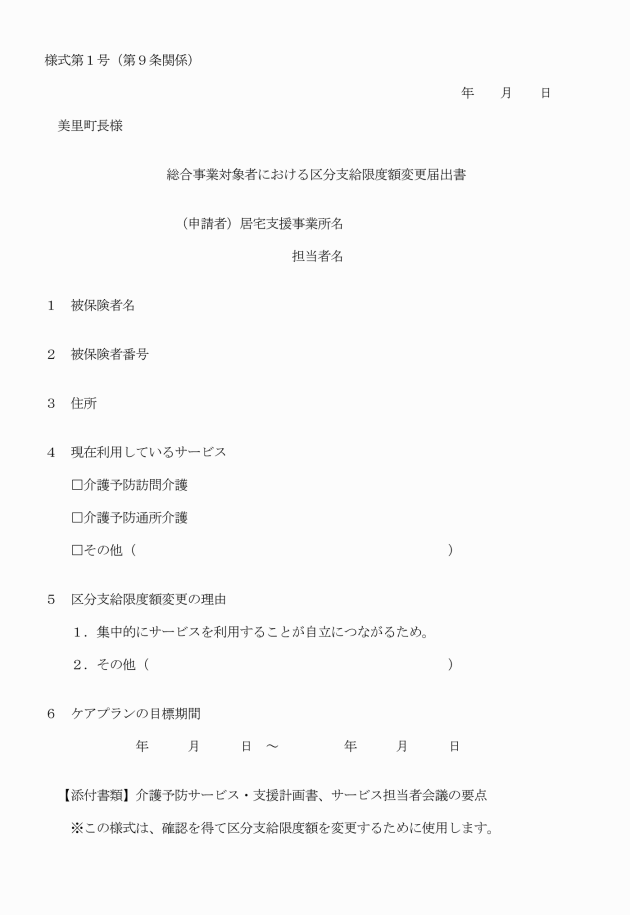

(支給限度額)

第9条 居宅要支援者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。

3 事業対象者の区分支給限度額の変更が必要となった場合は、事業対象者の区分支給限度額変更届出書(様式第1号)を町長へ届け出なければならない。

4 第1項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

2 町長は、総合事業利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費に相当するもの(以下、「高額医療合算介護予防サービス費相当事業費」という。)を支給する。

3 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費相当事業費及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業費及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給に関して必要な事項は、別に定める。

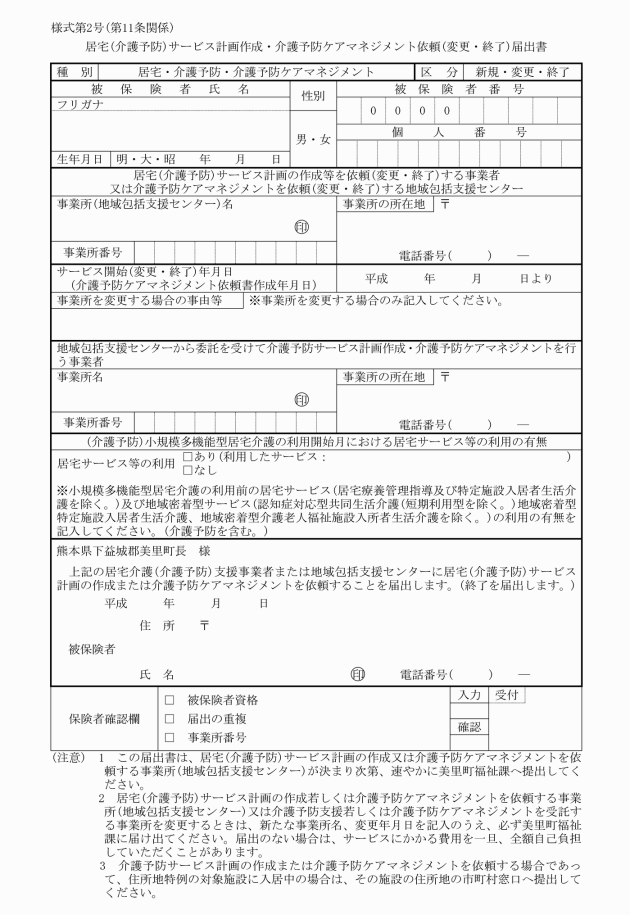

(第1号事業の利用の手続)

第11条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・終了)届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 居宅要支援被保険者等は、介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所の変更又は介護予防支援から介護予防ケアマネジメント若しくは介護予防ケアマネジメントから介護予防支援へ変更する場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・終了)届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

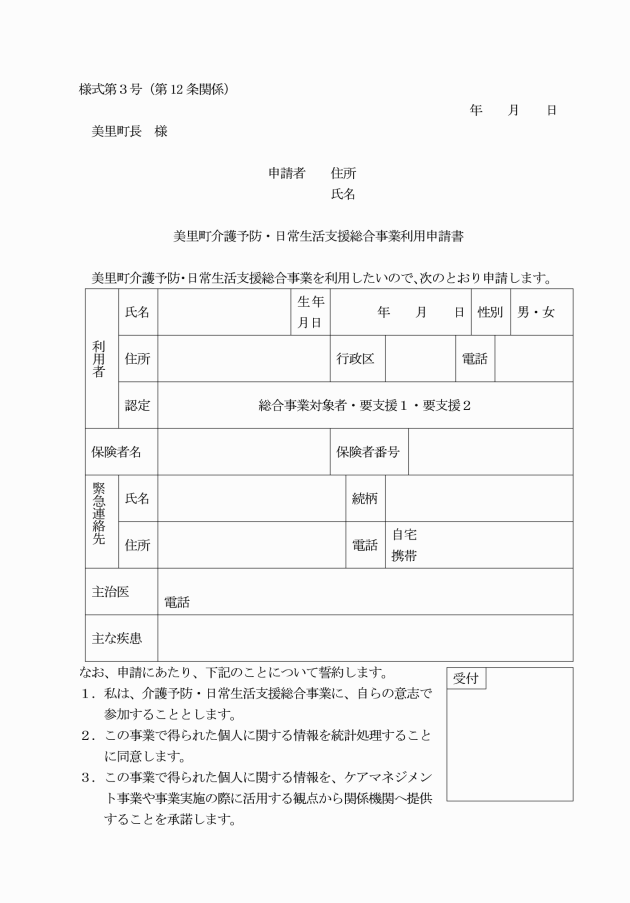

(事業の利用申請)

第12条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基本的な情報をいう。)に関する書類の写し

(2) 基本チェックリスト

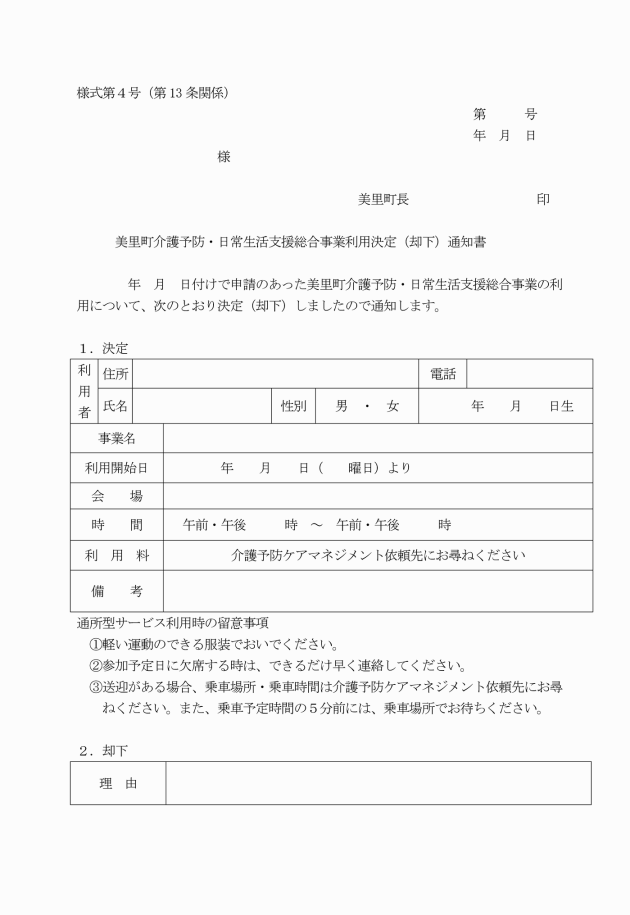

(事業の利用の適否の決定)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の適否を決定するものとする。

(利用の中止)

第14条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を中止させることができる。

(1) 健康状態に変化がみられ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

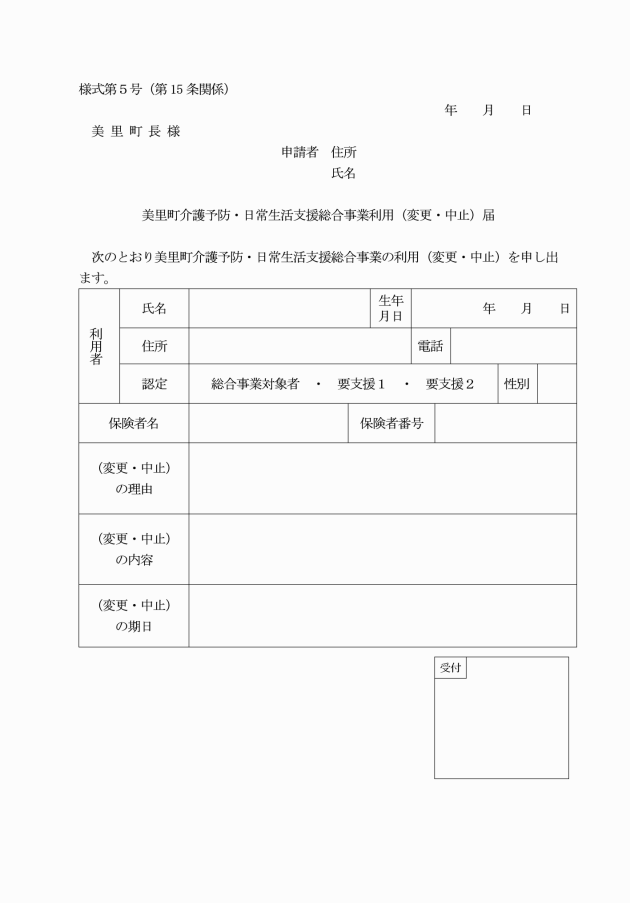

(利用の変更等の届出)

第15条 利用者は、事業の利用を変更又は中止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業利用(変更・中止)届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときには、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。

(利用者負担金)

第17条 利用者は、総合事業を利用した場合は、総合事業に要した費用のうち、別表に定めるところにより利用者負担金を支払わなければならない。

2 利用者負担金は、1ヶ月の利用毎に、指定事業者又は委託事業者に直接納付するものとする。

(利用者負担金の特例)

第17条の2 町長は、災害その他特別な事情があることにより、利用者負担金を負担することが困難であると認めるときは、利用者負担金を減額又は免除することができる。

2 利用者負担金の減額又は免除に関する基準及び手続きは、美里町介護保険条例施行規則(平成25年美里町規則第6号)の規定を準用する。

(事業の評価)

第18条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。

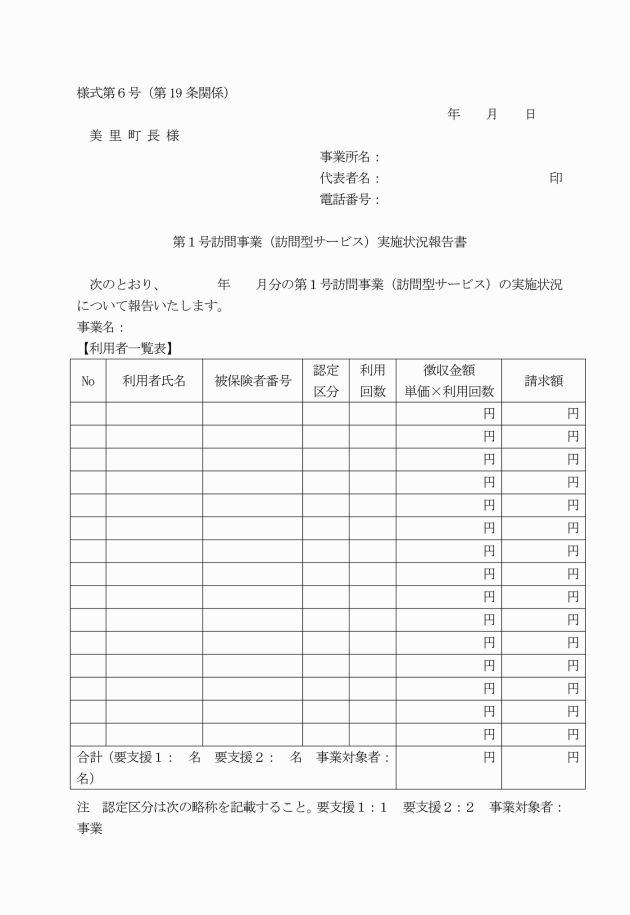

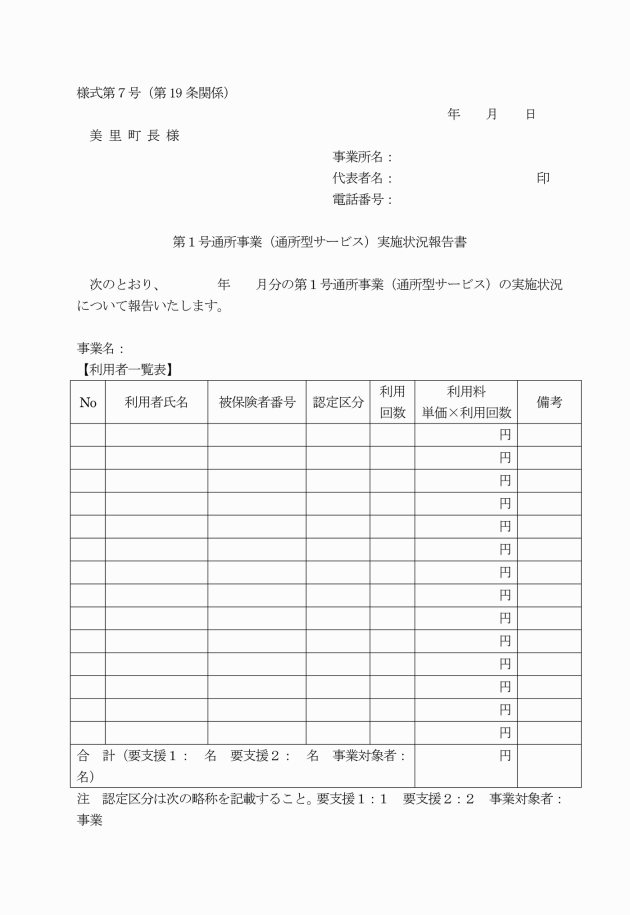

(受託事業の実施状況の報告等)

第19条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者及び事業に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業受託者は従事者でなくなった後においても、同様とする。

5 従事者は、その資質を高めるため町が必要と認めた研修会等に参加しなければならない。

(関係機関との連携)

第20条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第12条に掲げる申請をした日のいずれか遅い日から介護予防・生活支援サービスの対象とする。

附則(平成29年7月1日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の要綱別表並びに様式第3号から様式第7号までの規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成28年熊本地震被災被保険者に係る利用者負担金の特例)

2 この要綱による改正後の第17条の2第1項の規定は、平成28年熊本地震(平成28年4月14日及び平成28年4月16日に発生した地震による災害をいう。以下この項において「災害」という。)により被害を受けた介護保険の被保険者であって、災害により次の各号のいずれかに該当することとなったものに係る利用者負担金について適用し納付を免除する。

(1) その居住に係る住家の全半壊、全半焼若しくはこれに準ずる被災があったこと。

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(3) 主たる生計維持者の行方が不明であること。

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと。

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。

(特例の適用期間)

3 前項の規定による特例は、平成28年4月1日から平成29年9月30日までの間に使用した総合事業について適用する。

附則(令和4年3月29日告示第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月14日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

附則(令和6年9月17日告示第76号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

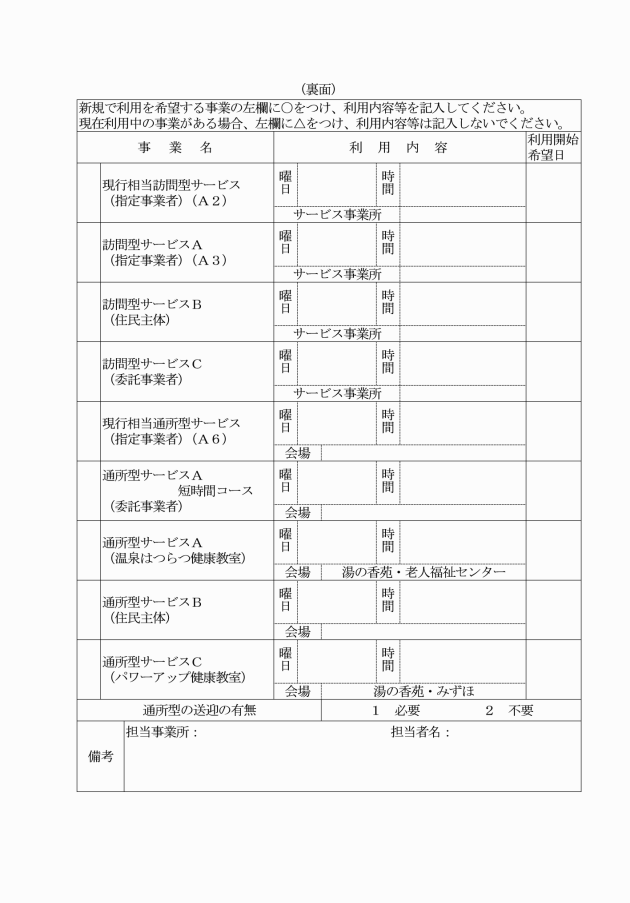

別表(第4条関係)

種類 | 事業の種類 | 事業内容 | 対象者 | 利用者負担額 |

第1号訪問事業 | 訪問型サービス(みなし) (指定事業者) | 介護予防訪問介護相当サービス | 要支援者又は事業対象者 | サービス費の1割、2割又は3割 |

訪問型サービスA (指定事業者) | 緩和した基準による生活支援サービス 事業対象者・要支援1は週1回まで 要支援2は週2回まで 30分以上1時間未満 | 要支援者又は事業対象者 | サービス費の1割、2割又は3割 | |

訪問型サービスB (住民主体) | 有償ボランティアによる生活援助サービス | 要支援者、事業対象者又は要介護者 | 100円/回 | |

訪問型サービスC (委託事業者) | 看護師・理学療法士等が1~3ヶ月の短期間居宅を訪問し介護予防の運動指導、日常生活指導等を行う 退院直後の積極的なリハビリ等が必要なケース等に通所型サービスCと一体的に実施 | 要支援者又は事業対象者 | 無料 | |

第1号通所事業 | 通所型サービス(みなし) (指定事業者) | 介護予防通所介護相当サービス | 要支援者又は事業対象者 | サービス費の1割、2割又は3割 |

通所型サービスA (指定事業者) | 緩和した基準による通所サービス ミニデイ・運動・レクレーション・入浴・食事等 送迎あり 事業対象者・要支援1は週1回まで 事業対象者・要支援2は週2回まで 改善後は一般介護予防事業へ移行 | 要支援者又は事業対象者 | サービス費の1割、2割又は3割 | |

通所型サービスA 1日コース (委託事業者) (温泉はつらつ健康教室) | 生活機能の低下が見られる者に健康運動指導士による体操・レクリエーション・入浴・食事等 送迎あり 週1回 改善後は一般介護予防事業へ移行 | 要支援者又は事業対象者 | 500円/回 | |

通所型サービスA 短時間コース (委託事業者) | 生活機能の低下が見られる者に理学療法士による運動機能向上プログラムを実施 送迎あり 週1回 改善後は一般介護予防事業へ移行 | 要支援者又は事業対象者 | 400円/回 | |

通所型サービスB (住民主体) | 介護予防インストラクターによる体操・レクリエーション 週1回 | 要支援者又は事業対象者 | 無料 | |

通所型サービスC (委託事業者) (パワーアップ健康教室) | 集中的な指導により機能回復見込みのある方又は退院直後等 訪問型サービスCと一体的に実施 体操・レクレーション・入浴・食事等 送迎あり 週1回、原則3か月(最長6ヶ月) 改善後は通所サービスA、一般介護予防事業へ | 要支援者又は事業対象者 | 400円/回 | |

第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA | 原則的なケアマネジメント | 指定事業所のサービスを利用する者 | 無料 |

第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントB | 緩和されたケアマネジメント | 多様なサービスのみを利用する者 | 無料 |

第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントC | 初回のみのケアマネジメント | 一般介護予防事業のみを利用する者 | 無料 |

一般介護予防事業 | 介護予防教室等 | 委託事業 | 65歳以上の高齢者 | 無料 ただし、入館料、食費等別途必要な場合がある |

介護予防把握事業 | 相談業務等を通じ、支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる | 65歳以上の高齢者 | ― | |

介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及啓発を行う | 65歳以上の高齢者 | ― | |

地域介護予防活動支援事業 | 委託事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う | 65歳以上の高齢者及びその支援のために活動に関わる者 | ― | |

一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証や一般介護予防事業の事業評価を行う | 65歳以上の高齢者 | ― | |

地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職員の関与を促進する。 | 65歳以上の高齢者及びその支援のために活動に関わる者 | ― |