○美里町住民基本台帳に係る事務取扱要綱

平成19年3月30日

告示第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳に係る事務の取り扱いに関し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)、戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省、自治省令第1号。以下「戸籍の附票省令」という。)及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、自治振第150号等法務省民事局長等から各都道府県知事あて通知(この要綱に定めのあるものを除く。)。以下「昭和42年通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 弁護士等からの請求 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が、その資格及び職務上の請求である旨を明らかにし、所属する団体毎にあらかじめ統一用紙として定めている職務上の請求書によって行う請求

(2) 官公署からの請求 官公署に属する職員が、その属する機関における所属長等の公印の押印された公文書を提出し、職務上の請求である旨を明らかにして行う請求

(3) 第三者からの請求 法第12条第1項及び第20条第1項に規定する者以外の者からの請求

(4) 異動届等 転入届、転居届、転出届、世帯変更届及び住民票備考欄外国人氏名等記載申出書

(5) 異動届等持参人 異動届等を持参した者(使者を含む。)

(6) 請求書持参人 法第11条、第11条の2、第12条から第12条の4まで及び第20条(以下「法第11条等」という。)の請求に係る書面を持参した者

(7) 代理人 請求者又は届出人から委託を受けた者で委任状を持参する者

(8) 被請求者 法第11条等の請求により住民基本台帳の個人情報が公開されることとなる者

(9) 管理者 住民生活課長及び東部出張所長

(10) 従事職員 住民基本台帳事務に従事する職員

(従事職員の研修)

第3条 管理者は、従事職員に対し定期的にこの要綱に関する研修を実施しなければならない。

2 管理者は、新たに従事職員になった者に対し、速やかにこの要綱に関する研修を実施しなければならない。

第2章 本人確認等

第1節 届出に係る本人確認

(本人確認の実施)

第4条 異動届等を受理するにあたり虚偽の届出を防止し、併せて住民基本台帳の正確な記録を確保するため、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。

(本人確認の方法)

第5条 本人確認は、異動届等持参人について実施するものとし、次のいずれかに該当する本人を確認できるもの(以下「身分証明書」という。)の提示を求めて行うものとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項に規定する個人番号カード

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券又は同法第19条の3に規定する在留カード

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

(5) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書

(6) 前各号に規定するもののほか、官公署の長が交付した顔写真貼付の身分証明書

2 異動届等持参人の身分証明書について、身分証明書に記載された内容と異動届等に記載された内容が相違するとき若しくは貼付された顔写真の人物と異動届等持参人とが同一であることが確認できないとき又は身分証明書の提示がない場合は、次のいずれかに該当するものの提示を求め、かつ、本人しか知り得ない個人情報等を質問し、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワークシステムを用いる等の方法により確認するものとする。

(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項に規定する資格確認書

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に規定する資格確認書

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳

(4) 銀行等の預金通帳

(5) 法人の代表者、所属する団体の長が交付した社員証

(6) 学生証

(7) 前各号に規定するもののほか、管理者が認めるもの

(届出の受理)

第7条 異動届等の受理の際、異動届等持参人の本人確認ができなかった場合であっても、届書が正確に記載されていることを確認し、受理するものとする。

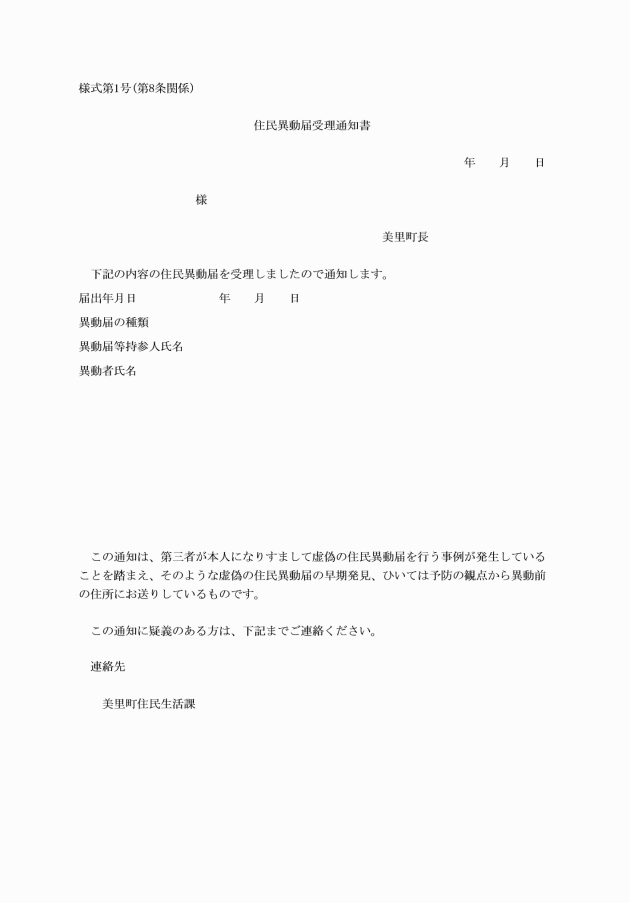

(受理通知の方法)

第9条 受理通知は、封書による普通郵便とし、当該封書の外部から内容を読みとることができないようにするものとする。

(受理通知のあて先)

第10条 受理通知のあて先は、届出人の異動前の住所地とする。

(受理通知の作成)

第11条 受理通知の作成にあたり、次に掲げる行為について異動届等持参人に行わせることができる。

(1) 受理通知の内容の記入

(2) 受理通知の送付に係るあて先及びあて名の記入

(届書への記載)

第12条 本人確認を行ったこと等を明らかにするために、当該届書の欄外に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 本人確認の方法

(2) 受理通知発送の有無

(3) 異動届等持参人が届出人以外のときは、異動届等持参人の住所及び氏名

(受理通知の台帳の作成及び保存期間)

第13条 受理通知を送付したものについては、台帳を作成するものとする。

2 受理通知があて先不明等により返送された場合は、再送せず保管するものとする。

3 受理通知があて先不明等により返送された受理通知の保存期間は、住民異動届の保存期間(1年)とする。

(関係市町村との連携)

第14条 なりすましによる転入・転出等、犯罪の嫌疑があると思料するときは、関係市町村と連携し、必要な調査を行うものとする。

第2節 請求に係る本人確認

(本人確認の実施)

第15条 法第11条等の請求を受理するに当たり、不当な請求を未然に防止するため本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第16条 法第11条等の請求に係る本人確認は、請求書持参人について実施するものとし、第5条第1項に規定する書面の提示を求めて行うものとする。

3 従事職員は、本人確認の方法について請求の書面に記載するものとする。

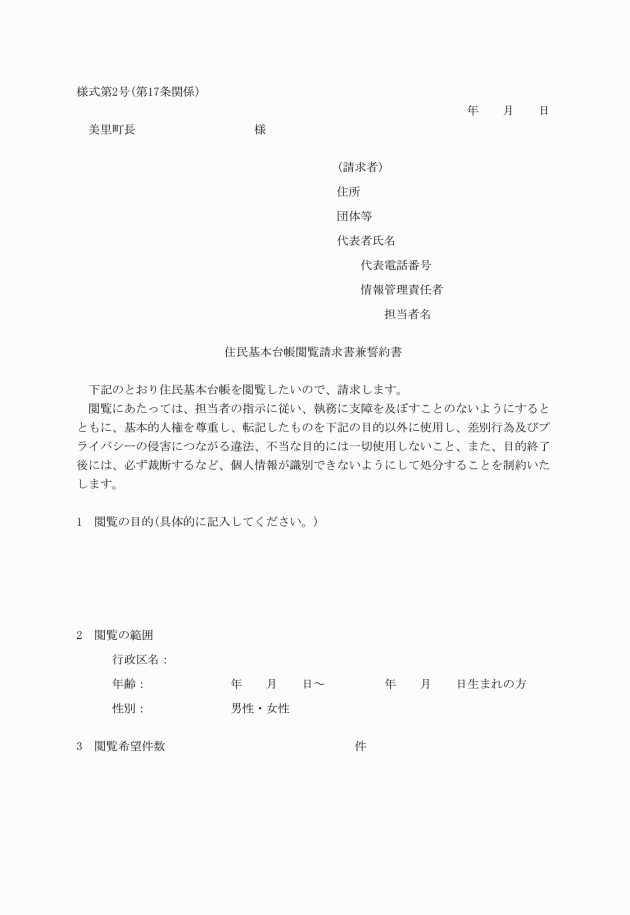

(1) 閲覧の請求 住民基本台帳閲覧請求書兼誓約書(様式第2号)

(2) 弁護士等からの請求 所属する団体毎にあらかじめ統一用紙として定めている職務上の請求書

(3) 官公署からの請求 官公署における所属長等の公印の押印された公文書

(5) 電子申請による請求 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、同法第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書と併せて送信

2 住所が公知された官公署からの請求については、その住所の記載を省略することができる。

(請求書の審査)

第18条 従事職員は、法第11条等の請求の審査にあたっては、請求書に次の各号に掲げる事項の記載等があることを確認するものとする。

(1) 請求書持参人の本人確認

(2) 請求者の住所及び氏名並びに被請求者との関係(法人等にあっては、それらに加えて法人等の印)

(3) 請求書持参人が、代理人のときはその者の住所、氏名及び請求者からの委任状、使者のときはその者の住所、氏名及び請求者との関係

(4) 閲覧の場合にあっては、請求に係る住民の範囲

(5) 第三者からの請求にあっては、請求の事由

(6) 戸籍の附票の写しを請求する場合にあっては、被請求者に係る戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)

2 管理者は、法第11条等の請求についての審査を確認するものとする。

(請求者等への告知)

第19条 請求書持参人が代理人又は使者の場合に、当該代理人又は使者の本人確認ができなかったときは、請求者に対して電話により請求に係る意思の確認等を行うことができる。

(告知書の内容)

第20条 告知書の内容は、次のとおりとする。

(1) 請求の日

(2) 請求者及び持参人の氏名又は法人の名称

(3) 被請求者の氏名

(4) 請求の内容

(告知書の作成)

第21条 告知書の作成にあたり、次の各号に掲げる行為について請求書持参人に行わせることができる。

(1) 告知書の内容の記入

(2) 告知書の送付に係るあて先及びあて名の記入

(告知書の台帳の作成)

第22条 告知書を送付したものについては、関係書類の写しを保存する台帳を作成するものとする。

2 告知書があて先不明等により返送された場合は、再送せず保管するものとする。

(官公署からの請求の委任)

第23条 官公署からの請求の請求書持参人が官公署の職員でないときは、当該請求を行う官公署の所属長等の公印が押印された委任状を提出しなければならない。

(郵便等による請求に係る証明書の送付先)

第24条 法第12条第1項に規定する者からの郵便等による請求に係る証明書の送付先は、その者の住民票に記録されている住所とする。

2 前項に規定する者以外からの郵便による請求に係る証明書の送付先は、請求者が個人の場合は請求者の住所、法人の場合は法人の所在地とする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が適当であると認めたときは、その他の場所を送付先とすることができる。

(第三者からの請求の審査)

第25条 第三者からの請求については、第18条に基づいて審査するほか、次の方法により審査する。

(1) 請求事由の真実性を確認するため、疎明資料を提出させるものとする。

(2) 疎明資料により請求事由の真実性を確認できない場合において被請求者に告知書を送付することにつき請求者が同意したときは、第三者からの請求に応じることができる。この場合において、第三者からの請求に応じたときは、被請求者に対し、告知書を送付する。

(4) 請求の書面等に使用目的以外には使用しない旨の誓約、署名を求めることができる。

(第三者からの請求の拒否)

第26条 第三者からの請求については、次に掲げるときは、請求を拒否するものとする。

(1) 請求の内容に不備があるとき。

(2) 疎明資料を提出しないとき。

(3) 法令等に違反する契約等に基づくとき。

(4) 公序良俗に反するおそれがある契約等に基づくとき。

(5) 被請求人自らが請求すべき事由にもかかわらず第三者が請求したとき。

(6) 管理者が求めた被請求者への告知に同意しないとき。

(7) 前各号に掲げるものによるほか、管理者が請求事由等について請求するに足りる理由がないと判断したとき。

第3章 閲覧等

(閲覧の請求)

第27条 法第11条又は第11条の2の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者は、第17条第1項に規定する書面を提出しなければならない。ただし、請求者が法人及び団体(以下「法人等」という。)の場合には、当該法人等の概要が分かる資料(法人登記等)を提出しなければならない。また、閲覧の目的がアンケート等の場合には、発送される郵便物を全てサンプルとして添付しなければならない。

(閲覧の予約等)

第28条 閲覧を請求する者は、次に定めるところにより予約をしなければならない。

(1) 閲覧を希望する日の前月の初日(その日が閉庁日の場合は、翌開庁日)から、窓口又は電話で予約をするものとする。

(2) 閲覧を希望する日の3日前(3日前が閉庁日の場合は、前開庁日)までに前条に規定するものを提出するものとし、その提出がなかった場合は、予約を取り消したものとみなす。

2 管理者は、閲覧により事務に支障があると認めるときは、閲覧の内容等について変更を求めることができる。

(閲覧に係る住民基本台帳の一部の写しの改製)

第29条 磁気ディスクをもって調製した住民票に記録されている住民基本台帳の一部の写しの改製は、1月、4月、7月及び10月の初日に行うものとする。

(閲覧の日時等)

第30条 閲覧は、指定した場所において、指定した日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間の指定した時間に行わなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第32条 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧名札を着用し、閲覧表示札を閲覧場所に表示しなければならない。

(2) 住民基本台帳の一部の写しに書き込んだり、チェックしたり、バインダーから取り外してはならない。

(3) 前各号に掲げるもののほか、従事職員の指示に従わなければならない。

(閲覧の監視)

第33条 従事職員は、請求者等の閲覧が適正に行われるよう監視するものとする。

2 従事職員は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、閲覧を禁止し、又は中止することができる。

(1) 閲覧者本人の身分証明書の提示がないとき。

(2) 閲覧中に写真機、複写機、録音機、携帯電話又はそれに類似する機器類等を持ち込み又は使用しようとしたとき。

(3) 従事職員が注意したにもかかわらず不審な行為を続けたとき。

(4) 事務に相当の支障が生じることとなったとき。

(複写の保管)

第34条 従事職員は、閲覧者が住民基本台帳の一部の写しから転記したものを複写して保管するものとする。

(電話照会)

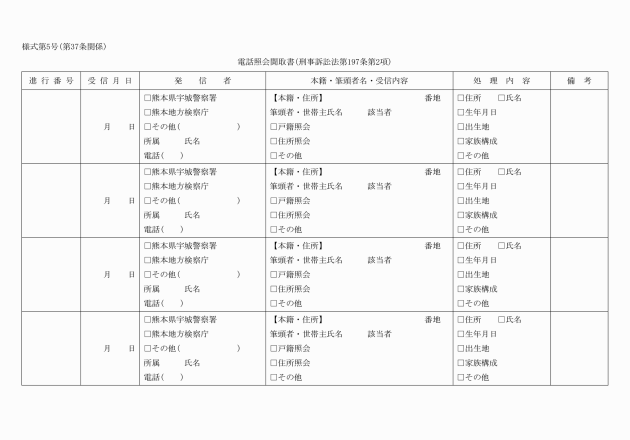

第35条 官公署から刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく照会で、緊急措置として電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会(以下「電話照会」という。)が行われたときは、後日、公文書を提出することを確認したうえで、照会に応じるものとする。

2 電話照会の窓口は、住民生活課とする。

(照会者名簿の提出)

第36条 前条の規定により電話照会に応じる場合は、電話照会をする官公署(以下「電話照会官公署」という。)からあらかじめ、その官公署の代表電話番号並びに電話照会をする者(以下「電話照会者」という。)の所属及び氏名を記載した名簿(以下「電話照会者名簿」という。)の提出を受けるものとする。

(電話照会の審査等)

第37条 電話照会を受けた従事職員は、電話照会者の所属及び氏名を電話照会者名簿と照合するものとする。

2 従事職員は、電話照会者から刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づいて行う電話照会であって緊急を要するものである旨の確認をするものとする。

3 従事職員は、照会事項を聴取し、電話照会聞取書(様式第5号)を作成のうえ、一旦電話を切り、電話照会者の所属する官公署に電話をかけたうえで、電話照会者に直接回答するものとする。

4 従事職員は、電話照会官公署に、次に掲げる事項を付記した身分調査照会書又は捜査関係事項照会書(以下「照会書」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 電話照会を行った日

(2) 電話照会者の所属及び氏名

(3) 電話照会の対象者

5 従事職員は、提出のあった照会書と電話照会聞取書を照合するものとする。

6 管理者は、従事職員が作成した電話照会聞取書を確認するものとする。

(電話照会の拒否)

第38条 次のいずれかに該当するときは、電話照会に応じないものとする。

(1) 電話照会官公署が、電話照会者名簿を提出しないとき。

(2) 電話照会をした者が、所属及び氏名を明らかにしないとき。

(3) 電話照会をした者が、緊急を要する旨を明らかにしないとき。

(4) 電話照会をした者が、電話照会者名簿に掲げられた者と一致しないとき。

(5) 電話照会の内容が明らかに合理性又は必要性を欠くと認められるとき。

(6) 事務に相当の支障が生じることとなったとき。

第4章 文書等の管理

(文書等の保管及び処分)

第39条 文書等の保管に関しては、個人情報の漏洩に留意し、保存年限終了後は適切に処分するものとする。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日告示第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月6日告示第15号)

(施行日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の規定による中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下次項において「登録証明書」という。)は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下次項において「特例法」という。)附則第15条第2項で定める日を経過するまでの期間は、改正後の要綱第5条第1項第3号の規定による在留カードとみなす。

3 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条の規定による特別永住者が所持する登録証明書は、特例法附則第28条第2項で定める日を経過するまでの期間は、改正後の要綱第5条第1項第5号の規定による特別永住者証明書とみなす。

附則(平成24年9月13日告示第19号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成25年10月18日告示第38号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月22日告示第20号)抄

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条(美里町戸籍に係る事務取扱要綱第7条第1項第1号の改正規定を除く。)の規定、第2条(美里町住民基本台帳に係る事務取扱要綱第5条第1項第1号及び第17条第1項第5号の改正規定を除く。)の規定及び第6条(美里町地域生活支援事業実施要綱第78条第3号、第4号及び第5号の改正規定を除く。)は公布の日から、第6条(美里町地域生活支援事業実施要綱第1条の改正規定を除く。)の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(美里町住民基本台帳に係る事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条(美里町住民基本台帳に係る事務取扱要綱第5条第1項第1号の改正規定に限る。)の規定の施行日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第28号。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条において「旧住基法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。

2 住民基本台帳カードは、前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住基法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この項において「番号利用法」という。)第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、第2条の規定による改正後の美里町住民基本台帳に係る事務取扱要綱の規定を適用する。

附則(平成29年12月26日告示第29号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日告示第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月15日告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和6年11月1日告示第83号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。