○美里町競争契約入札心得

平成16年11月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 美里町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「町工事等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号。以下「規則」という。)、美里町電子入札(建設工事・建設コンサルタント業務)運用基準その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(1) 経営事項審査結果通知書の写し

(2) 建設業者許可証明書の写し

(3) 商業登記簿謄本(法人の場合)

(4) 代表者身分証明書(個人の場合)

(5) 誓約書

(6) 営業所一覧表

(7) 労働保険料納付証明書の写し

(8) 工事経歴書

(9) 法定外労災補償加入証明書の写し

(10) 技術職員名簿

(11) 特別徴収実施確認書

(12) 事業に係る国・県・市町村税及び美里町内に主たる営業所を有する者においては、代表者の町民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税の納税証明書の写し

(13) 建設業退職金共済事業加入・履行証明書の写し

(14) 使用印鑑届

(15) 印鑑登録証明書の写し

(16) 使用人届

(入札保証金等)

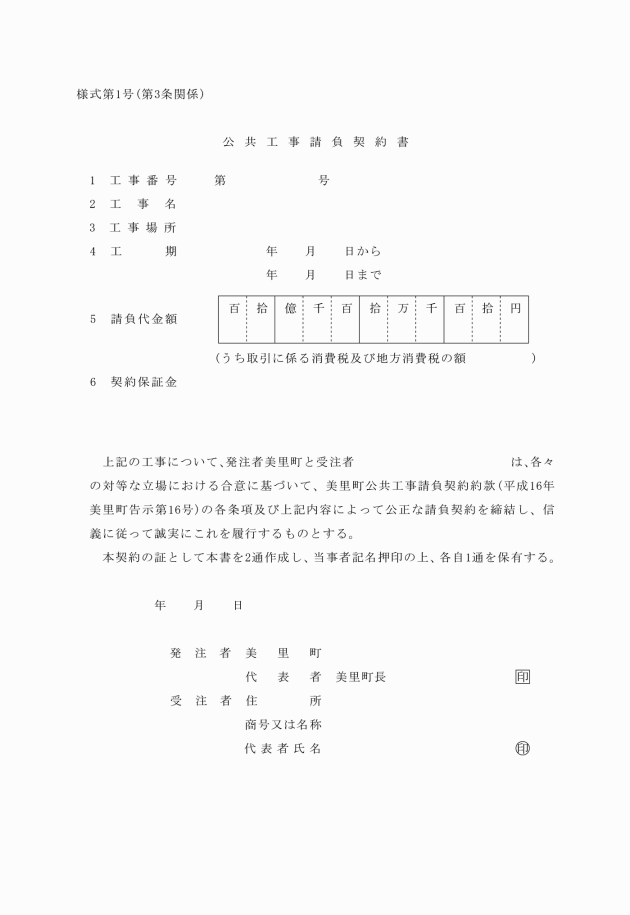

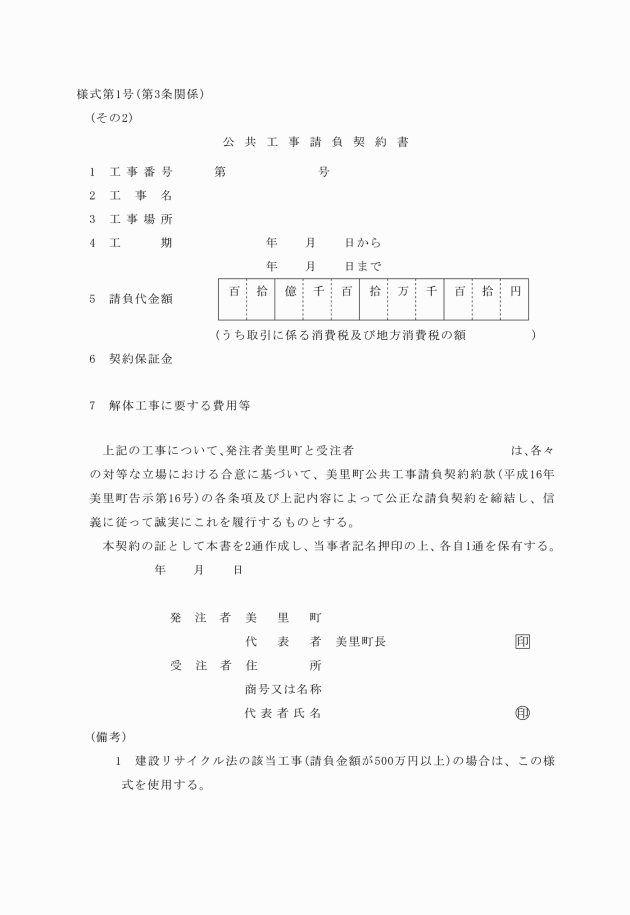

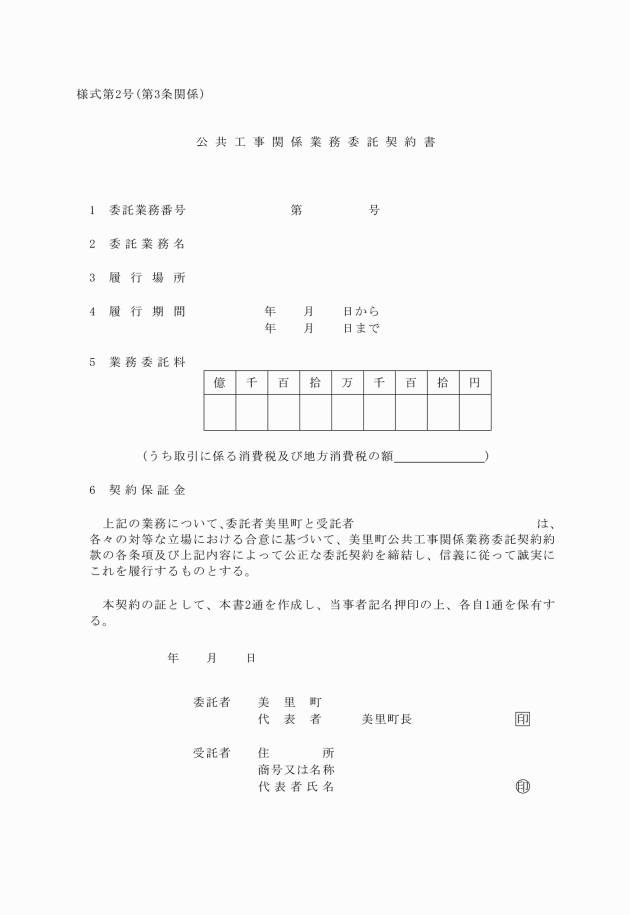

第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行の際、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、封筒に必要事項を記入して出納員(規則第3条に規定する出納員をいう。以下同じ。)の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合において、出納員は預り証を交付する。

4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、その預り証と引換えにこれを還付し、落札者に対してはその預り証と引換えに領収書を交付する。

(入札等)

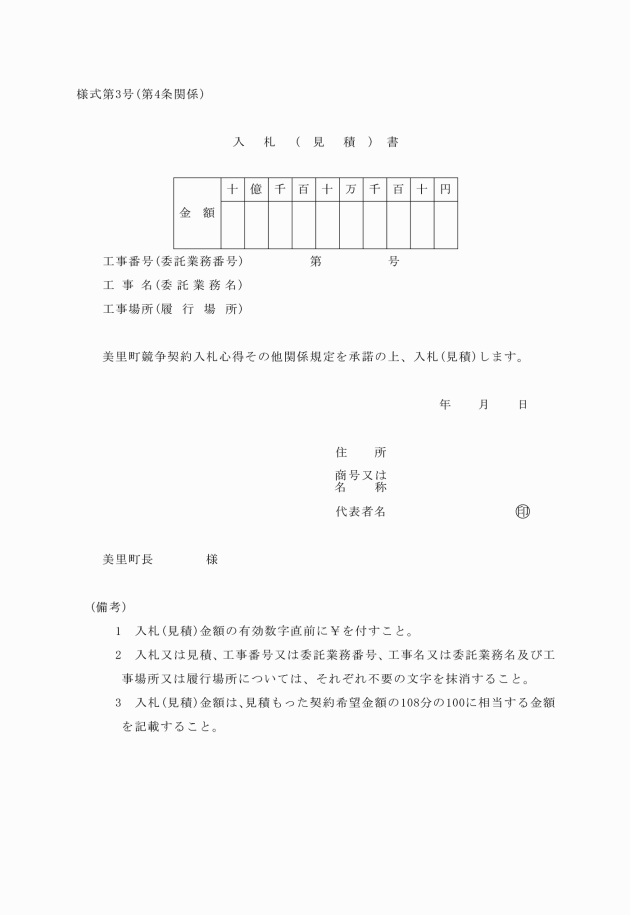

第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書の案、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書の案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、電子入札システムにより実施する案件(以下「電子入札案件」という。)においては、電子入札システムにより、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。電子入札案件以外の場合又は電子入札案件への書面による入札参加を認められた場合においては、様式第3号により作成し、工事名、工事場所、商号及び代表者名を記入した封筒に封入のうえ、公告又は通知書に示した日時に入札場所へ郵送又は持参するものとする。

3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あてに提出しなければならない。

4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは、無効とする。

5 入札参加者は、代理人に入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。

6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に町工事等を粗雑にした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

8 入札者は、入札書を提出した後、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることはできない。

9 入札者は、あらかじめ契約担当者から工事費内訳書の提示又は提出を求められた場合は、入札に際し、工事費内訳書を提示又は提出しなければならない。

(入札の辞退)

第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を電子入札システムにより、開札までの間に申し出るものとし、書面による入札を行うものについては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第4号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものでない。

(公正な入札の確保)

第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の延期又は取りやめ等)

第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

(無効の入札)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札

(9) 2以上の意思表示をした入札

(10) 電子入札システムによる入札において、入札執行(開札)日までに指名停止措置その他指名の取消事由に該当した者の入札

(11) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第9条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度の入札)

第10条 開札をした場合において各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。

2 最低制限価格を設けた場合において、当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、その町工事等の再度の入札に参加することはできない。

3 入札を執行する前に予定価格を公にしたものについては、第1項の規定にかかわらず再度の入札は行わない。

(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札案件又は紙入札の入札においては電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)

第12条 落札者は、契約書を作成する場合においては契約書の案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後速やかに、それぞれ契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

6 契約金額が130万円未満及び契約担当者が特に必要ないと認めたときは、契約保証金及び契約保証金に代わる担保等は、免除する。

(入札保証金等の振替え)

第13条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第14条 契約書の案を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準じる書面を契約担当者に提出しなければならない。

(異議の申出)

第15条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。

附則

(施行期日)

1 この心得は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この心得の施行の日の前日までに、合併前の中央町競争契約入札心得(平成12年中央町第41号)又は砥用町競争契約入札心得(平成11年砥用町告示第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの心得の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月30日告示第4号)抄

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成21年1月13日告示第1号)

この心得は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月18日告示第23号)

この心得は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第4号)

この心得は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月1日告示第31号)

この心得は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月16日告示第3号)

この心得は、平成28年4月1日から施行する。