○災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成16年11月1日

条例第52号

(災害等減免の特例)

第1条 この条例は、災害による被害者等及び被用者保険から後期高齢者医療に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)に対して課する国民健康保険税の減額及び免除に関し法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったもの 10分の9

(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものについては次の区分による。

損害の程度 合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | |

10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上のとき。 | |

500万円以下であるとき。 | 10分の5 | 10分の10 |

750万円以下であるとき。 | 10分の2.5 | 10分の5 |

750万円を超えるとき。 | 10分の1.25 | 10分の2.5 |

(3) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)については次の区分による。

合計所得金額 | 対象保険料(税)額 | 減額又は免除の割合 |

180万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 |

240万円以下であるとき | 10分の8 | |

330万円以下であるとき | 10分の6 | |

450万円以下であるとき | 10分の4 | |

450万円を超えるとき | 10分の2 |

2 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)とし、当該年度分の国民健康保険税の納期の末日の到来するものに、国民健康保険の被保険者に係る所得割額の10分の10及び被保険者均等割額の10分の5を乗じて得た額を減免する。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

ア 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

イ 船員保険法の規定による被保険者

ウ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

エ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

3 前項各号に該当する被保険者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)1人の世帯については、国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額の10分の5を減額する。

(1) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、収入が著しく減少した場合 特別の事情が発生した月から1年以内に納期の到来する税額について、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものについては次の区分による。

合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |

300万円以下であるとき | 10分の10 |

400万円以下であるとき | 10分の8 |

550万円以下であるとき | 10分の6 |

750万円以下であるとき | 10分の4 |

750万円を超えるとき | 10分の2 |

(注)

1 重大な障害とは、所得税法の特別障害者に該当する障害(療育手帳重度判定A1・A2、身体障害者1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級など所得税法施行令第10条第2項に規定する者)をいう。

2 重大な障害を受けたことによる事由発生月とは、手帳の交付日の属する月又は医師の診断による症状固定の日の属する月をいう。

3 長期入院とは、「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年3月6日付け厚生労働省告示第99号)」に基づき、申請日より過去1年間の入院期間が91日以上の場合をいう。

4 所得等の減少割合は10分の3以上であること。

(2) 刑事施設、労役場その他これに準じる施設に拘禁された場合 拘禁されている期間の税額の10分の10

(注)

1 長期収監者は在監証明等により刑の終了日が次年度以降と確認ができた場合は、当該年度を期限として減免する。

2 長期収監者は、年度ごとに減免申請を行う。

(3) 生活保護により公の扶助を受けた場合 保護されている期間の税額の10分の10

(4) その他町長が認める特別の事情がある場合 減額又は免除の割合については第1号の区分を適用する。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減額又は免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減額又は免除を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害に因る被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和46年条例第98号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した場合等の減免)

5 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、第2条第4項第1号の規定を満たすものとして、当該世帯に対して課する国民健康保険税の全額を免除することができる。

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(新型コロナウイルス感染症に感染した場合等の減免の対象となる保険税)

7 附則第5項及び前項の規定により免除又は減額の対象とする国民健康保険税は、令和元年度分から令和3年度分までのものであって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められているもの(資格取得日から14日以内に資格取得の届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められているものであって、当該届出が資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の国民健康保険税であって令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が定められているものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る減免措置の適用除外)

8 美里町国民健康保険税条例(平成16年美里町条例第51号)第23条の2の規定が適用される場合は、附則第5項及び第6項の規定は適用しない。

附則(平成20年6月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月10日条例第30号)抄

(施行期日)

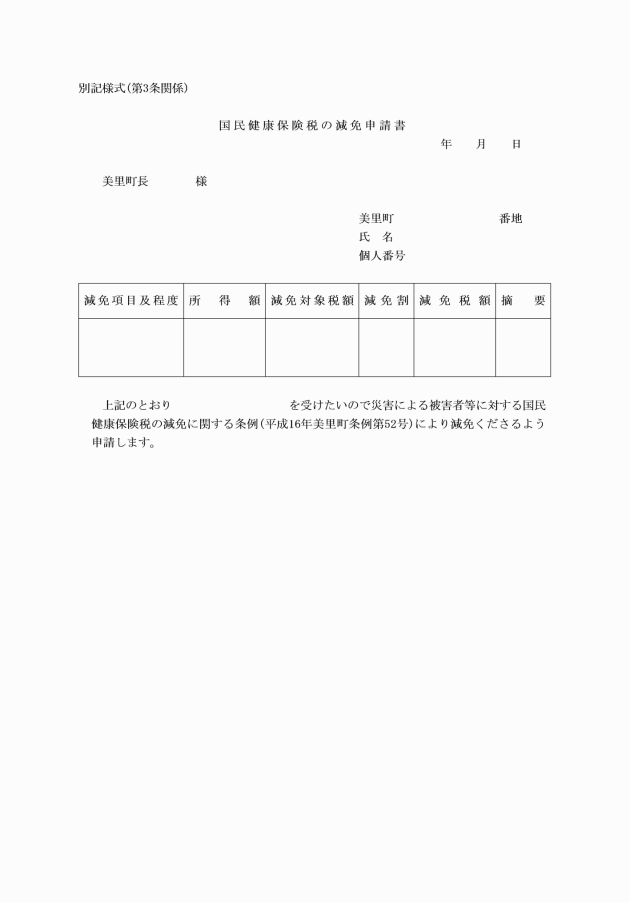

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条(災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例別記様式中「第53号」を「第52号」に改める部分に限る。)の規定は公布の日から、第5条の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際、第2条の規定による改正前の災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成30年3月9日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第8項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和5年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項の規定は、令和5年4月1日から適用する。